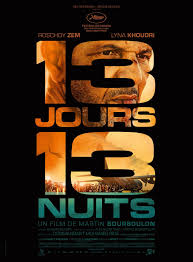

13 Novembre 2015… Des tirs d’armes automatiques percent la nuit, des victimes tombent, la ville entière frisonne sous les sirènes des secours et des polices, la peur et la sidération nous paralysent. Une date qui restera dans nos mémoires comme un souvenir cuisant. Un choc brutal ! Comme avant cela, le 11 Septembre 2001 et un peu plus tard, sans comparaison aucune en termes de victimes, le 15 avril 2019 ( incendie de Notre Dame ).

Au dixième anniversaire de cette date funeste, c’était une bonne idée de faire une mini-série racontant l’histoire de survivants du Bataclan. Le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade s’y est attelé, avec beaucoup d’humilité et le résultat est tout simplement exceptionnel. Point de voyeurisme dans ce film, ni de sensationnalisme, même s’il répond aux questions qui étaient les nôtres instantanément devant nos écrans de télévision en ce soir de Novembre.

Le parti-pris, merveilleux de pudeur et de sensibilité, est de raconter l’histoire de 5 hommes et 2 femmes pris en otage par les terroristes pendant plus de deux heures, avant d’être sauvés par la BRI dans une action commando exemplaire qui restera dans les manuels.

La série vise à raconter les faits, mais plus encore, les années qui ont suivi faites de traumatismes, de cauchemars, de chocs psychologiques, d’analyses, de soutiens et de réinsertions. De l’humain, juste de l’humain, rien que de l’humain…. Ce qui fait de ce film un chef d’oeuvre d’émotion est l’interprétation exceptionnelle des acteurs, tous en état de grâce. Ils sont tellement bons qu’on croirait vraiment avoir affaire aux protagonistes du drame. Ils ont formé un groupe de potes-otages ( « les potages » ) qui se rassemblent souvent comme pour trouver une catharsis à la douleur. Seuls ceux ayant vécu les événements sont en mesure de comprendre la détresse des autres. Et ce groupe devient très soudé pour affronter la suite.

Cette série mérite absolument d’être vue pour le jeu des acteurs. Ils sont tous absolument bluffants dans les rôles de ces otages, mais aussi dans ceux des conjoints qui résistent vaillamment aux vents mauvais pour soutenir leur proche. Souvent les larmes montent aux yeux du spectateur. C’est dur, brutal et lancinant. Je ne peux pas ne pas les nommer, tant ils méritent les félicitations les plus vives, tous individuellement et collectivement : Benjamin Lavernhe, Alix Poisson, Antoine Reinartz, Felix Moati, Anne Steffens, Thomas Goldberg, Cedric Eeckhout. Quelle maestria ! Ils honorent les vrais survivants de la plus belle des façons. Quant au spectateur, il communie avec les victimes au coeur du Bataclan même, et dans la chair souffrante des survivants pendant les années qui ont suivi.

Bravo à tous. C’est sans doute la plus belle série du moment….