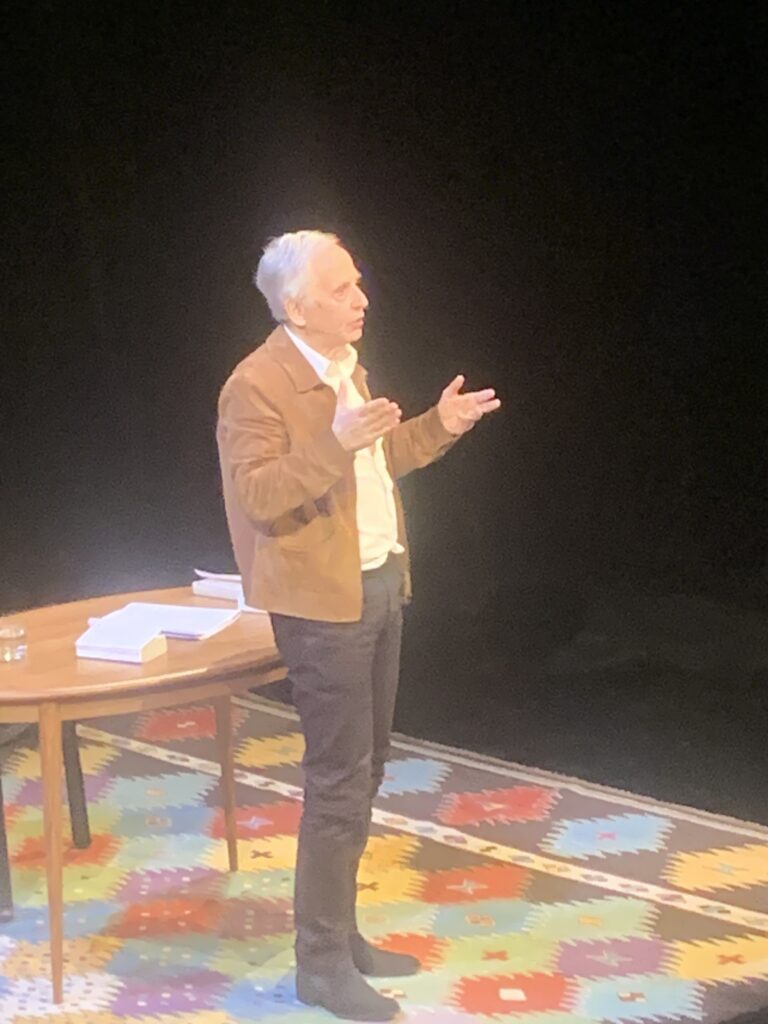

Il remplit les salles avec six mois d’avance ; ses spectacles s’enchaînent dans des lieux différents, car les théâtres qui ont des programmes très cadencés sont incapables d’offrir les dates supplémentaires que le public réclame. Fabrice Luchini est une star… Un show-man, un esthète de la langue que des foules viennent écouter dans une grande communion fébrile proche de l’adoration.

Pourquoi cette passion ? La réponse est simple. Cet homme a trouvé ce qui fait la quintessence de la France : l’amour de la langue, la soumission à l’intelligence des écrivains et hommes de théâtre de notre répertoire, le jeu du verbe, l’élégance de l’alexandrin, la pureté de la prose…

Dans un monde actif qui ne prend plus le temps de lire, et dont l’éducation littéraire des écoles a souvent failli à donner le goût des livres, Luchini apparaît comme un phare lumineux, tout en haut des médias qui nous envoie un faisceau propice à la reconnexion de nos neurones endormis. Assister à ses spectacles est comme recevoir une onde électrisante qui réveille notre sensibilité et nous rappelle tous les plaisirs que procure notre cerveau, quand nous prenons la peine de l’activer au contact du beau, de l’élégant et du sublime. Il le fait avec une diction parfaite, une mémoire encyclopédique, un humour à fleur de peau et parfois une arrogance cinglante tenant à la supériorité manifeste de ses pensées par rapport à nos contingences futiles. Il faut entendre le silence cathédral d’une salle de six cent personnes buvant ses paroles religieusement pour comprendre le miracle qu’a su instaurer ce garçon-coiffeur autodidacte sur notre société biberonnée à la fugacité de notre époque sous X, du nom de ce réseau social repris par un grand penseur contemporain. Fabrice en appelle à notre intelligence, à notre francitude, à tout ce qui a constitué le ferment de la France durant les siècles. Il nous apprivoise avec les subtilités de notre langue, si belle, si précise, si envoûtante. Celle qui se fait le mieux ambassadrice de l’âme et des sentiments, celle que nous laissons pourtant trop souvent en jachère pour aller cultiver d’autres terres d’un espéranto mondialisé. Quel éblouissement ! Assurément un spectacle exigeant, mais gratifiant à vous décocher un sourire béat.

Dans ce dernier spectacle, il nous lit du Hugo, le plus grand écrivain Français. Homme de fiction littéraire, de théâtre, poète accompli, polémiste engagé, cet homme a tout fait et a touché à tout avec succès. Pourtant, nous devons bien reconnaître que nous ne connaissons souvent du grand homme panthéonisé que « les Misérables », le plus souvent vus à la télévision ou dans des comédies musicales très médiatisées. Est-ce ainsi qu’on rend grâce à un génie ?

Grâce à Dieu, Luchini est là pour nous faire revivre le vieil Hugo dans et aussi en dehors de son oeuvre. L’homme qu’il a été, ses amours, ses combats, ses épreuves, en particulier la plus douloureuse qui soit, la perte d’une fille. Un moment décrit dans le détail car nous connaissons toutes les péripéties de cet événement fondateur à la source des plus beaux poèmes jamais écrits. Le poète met des mots sur un drame avec un coeur qui déborde de chaque strophe. Nous vibrons à notre tour au souvenir d’une noyade qui remonte à un jour de septembre 1843. Comment mieux magnifier la pérennité des sentiments ?

La soirée se termine avec le plus grand poème de la Légende des Siècles « Booz endormi », un récit biblique que Fabrice nous décortique pour apprécier la juxtaposition exquise des mots, les coups de génie sémantiques du poète, la délicate alchimie du récit, tout ce qui fait de ce poème l’exercice le plus abouti de la création humaine.

Oui Victor Hugo est le plus grand et son fidèle serviteur Fabrice Luchini son ambassadeur attentionné. Le trublion magnifique et irremplaçable de notre époque nous enchante, une nouvelle fois, à l’éblouissement littéraire attaché à notre condition de Français. Bravo l’artiste !