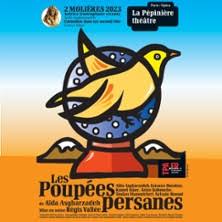

Une pièce qui tient l’affiche depuis près de 350 représentations ne peut que susciter l’intérêt. Le bouche à oreille est, en outre, un puissant stimulant, surtout quand la pièce revient à Paris, après un périple dans nos provinces. Avec les trois acteurs d’origine, et trois petits nouveaux qui sont tellement impliqués qu’on les croit associés de la première heure.

Cette pièce est un vrai tour de force de mise en scène. Les plans s’enchaînent comme au cinéma, avec des jeux de scènes absolument géniaux. Il faut dire que l’histoire se passe sur deux temps : en Iran de 1974 à 1979, période de fin de règne du Shah, puis d’émergence d’une autre dictature, celle des Mollahs ; dans les Alpes enfin, à Avoriaz au tournant du siècle dans un chalet de villégiature…

Ils sont six sur scène, et passent d’un rôle à l’autre avec brio. C’est tellement vrai que j’ai cru jusqu’à la fin, qu’ils étaient sept. Six personnages pour raconter l’histoire d’une famille francophile qui vit mal les années de dictature d’un pays auquel elle est fondamentalement attachée. Cela parle persan, cela chante persan et l’humour se blottit dans quelques scènes intimes pour donner au récit une belle authenticité. Le tourbillon des scènes emporte le spectateur dans les destin de ces personnages, où les moindres circonstances font fi des contraintes liées au manque d’espace d’une scène de théâtre par des jeux de lumière ou des trouvailles scénaristiques qui donneraient le sourire même au plus blasés d’entre nous.

C’est au final une aventure extrêmement humaine à laquelle nous convie l’auteur Aïda Asgharzadeh. Elle conte avec chaleur l’émigration des siens, l’acclimatation au pays d’adoption, mais aussi la profonde tendresse qu’elle ressent pour tous les Iraniens d’ici et de là-bas. Tout cela est très loin des images agressives dont nous submergent les médias. Rien que pour cela, ces « Poupées persanes » méritent le détour. Elles ont provoqué, en tout cas, l’enthousiasme collectif du groupe de cinq que nous étions. Assurément, un très bon spectacle….